XVIIe siècle

On a appelé Corona Regia (1615), publié sous des faux noms d’imprimeur et d’auteur, un traité porno-politique, une satire scandaleuse brocardant Jacques I d’Angleterre, et l’oeuvre la plus venimeuse jamais ecrite contre des princes. Parmi les accusations directes et indirectes lancées par ce livre, il y a celle, sacrilege, et peut-être formulée pour la première fois dans un livre imprimé , concernant le comportement homo-érotiques de Jacques I. Quand, selon les anglais, les autorités flamandes n’ont pas tenté d’arrêter avec assez de vigueur l’imprimeur bruxellois et le professeur flamand soupçonné par les anglais d’être l’auteur du pamphlet, ce petit livre a failli devenir un casus belli. Voici ce texte traduit pour la première fois du latin dans son intégralité. Il est precede d’une enquête traçant les efforts de la Couronne d’établir qui en est l’auteur.

Pour la distribution en France : www.sodis.fr

En Espagne, le développement de l’histoire des femmes, dans les années 1980, est contemporain des profonds changements qui ont affecté la société après l’avènement de la démocratie. Aux lendemains de la Transition, les revendications féministes ont porté, tout particulièrement, sur l’accès au marché du travail et sur la reconnaissance de la contribution féminine à l’économie. Cette concomitance contribue à expliquer que l’attention des historiens se soit portée très tôt sur la place des femmes dans les activités de service et de production, qu’elles soient salariées ou pas. Sans doute l’heure n’est-elle pas encore au bilan, mais le dossier présenté dans ce numéro permet d’apprécier les progrès accomplis sur cette question. Plus qu’une évolution linéaire, c’est la variété des situations, la diversité des sources et les enjeux heuristiques de ce champ d’étude que les auteurs ont cherché à montrer.

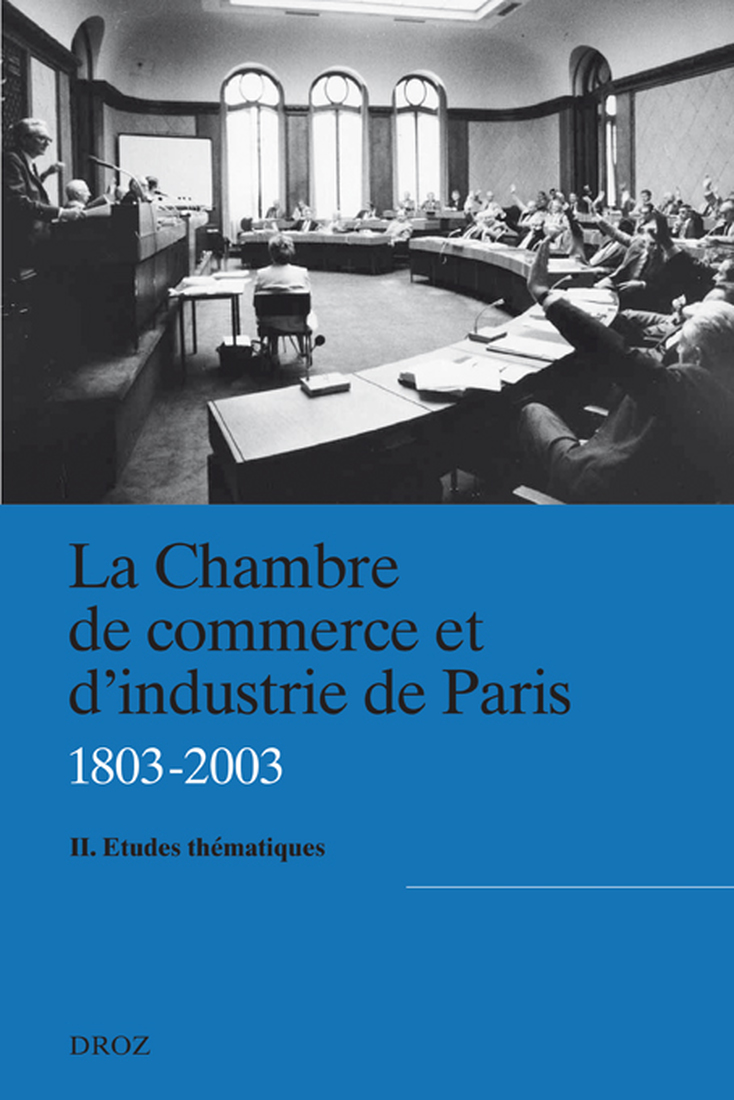

Prolongeant le récit, paru en 2003, des deux cents ans d’histoire de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, le présent ouvrage propose une étude complémentaire à caractère thématique fondée sur les travaux d’un colloque qui s’est tenu la même année.

La première partie traite de l’institution elle-même, principalement dans sa fonction de corps intermédiaire, mais aussi dans son organisation et dans son positionnement national. Les trois suivantes examinent les multiples activités de la Chambre autour de ses différents champs d’intervention : les hommes, avec la politique sociale et surtout la formation ; les entreprises, avec les prises de position sur la législation et sur la politique économiques, tout comme avec la mission d’information et de conseil ; les territoires, avec les actions de développement international et régional. Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une série de communications qui fait alterner gros plans et visions panoramiques. Après quoi, une ou deux tables rondes réunissent acteurs et témoins pour éclairer le lien entre le passé analysé par les historiens et la période contemporaine que restituent ceux qui l’ont vécue.

Par la variété des sujets et des angles de vue, comme par la richesse des matériaux et des analyses, l’ouvrage offre ainsi à la fois de larges perspectives et la possibilité de satisfaire des curiosités plus ciblées. En tout état de cause, il montre concrètement comment, loin parfois des feux de l’actualité, un corps intermédiaire tel que la Chambre de commerce et d’industrie de Paris contribue dans la durée à l’action économique de la France.

A l’appui d’un document inédit, l’Explication des tableaux et statues exposées dans l’hôtel de Sennecterre, un livret décrivant sur quatre pages cent soixante-et-onze numéros de peintures et quelques sculptures, l’auteur révèle l’un des grands événements artistiques du règne de Louis XIV, jusqu’alors oublié : une somptueuse exposition publique, organisée à Paris durant l’automne 1683. Cette exposition, la première de ce genre qui ait eu lieu en France, dresse un large panorama de la peinture européenne, réunissant tableaux anciens et contemporains. On y trouve les «classiques», Raphaël et les maîtres bolonais, des Carrache à l’Albane, les grands maîtres vénitiens, avec Titien, Tintoret et Véronèse, les Français, de Poussin à Charles Le Brun, sans omettre les peintres du Nord, qu’il s’agisse de Rubens, Van Dyck ou Rembrandt. Au-delà d’une reconstitution minutieuse de cet événement singulier, étayée par une édition critique du livret, Mickaël Szanto situe l’exposition de 1683 dans les débats théoriques qui opposaient alors les Rubénistes aux Poussinistes, les uns partisans de la couleur, les autres ardents défenseurs du dessin. En considérant les enjeux de cette querelle, il montre comment ce Salon, derrière un éclectisme de bon aloi mêlant tableaux français et italiens, flamands et hollandais, cherchait à réaffirmer la suprématie de l’art italien dont la France se voulait être la digne héritière.

Alors qu’au XVIe siècle le pédant est en charge de l’instruction des jeunes gens au collège comme à l’université, à la fin du siècle suivant, le mot désigne toute personne qui abuse de son savoir dans sa relation aux autres. En même temps, la littérature comique rend populaire le personnage du pédant, universitaire et savant sentencieux dont le ridicule s’exprime à la fois dans l’allure dégradante, la conduite discordante et le jargon inintelligible. Figure caricaturale du clivage entre l’être et le paraître, sa présomption est à l’égal de son «incivilité» et de la dérision qui l’accompagne. Dégageant les traits de ce personnage, dans son usage tronqué du savoir et du langage, Jocelyn Royé montre comment la notion de pédantisme se développe à partir de Montaigne et culmine dans la représentation cocasse qu’en donne Molière. Mais entre ces deux auteurs, nombre d’écrivains placent le ridicule du pédant et la charge contre le pédantisme au cœur de leurs œuvres, comme autant de manières de participer aux débats, aux polémiques et aux mutations épistémologiques en cours. Aussi, est-ce bien une critique de la sclérose intellectuelle, des opinions péremptoires et des attitudes affectées qu’alimente le succès littéraire dont jouit la figure du pédant.

Parmi les termes auxquels recourent le plus volontiers les contemporains de Watteau pour évoquer sa peinture se distinguent les mots de nouveauté et de charme, tandis que l’artiste, mort à moins de quarante ans, est qualifié de peintre célèbre. Il n’y a probablement guère de peintres dont le succès ait été aussi extraordinaire. Travaillant hors des milieux de cour et de ceux du mécénat traditionnel, Watteau parvient en quatre ans à la célébrité, ainsi qu’à la reconnaissance par les institutions politiques, financières et artistiques. L’ensemble de son œuvre est gravé dans les années qui suivent son décès prématuré.

Christian Michel, sur les bases d’une documentation renouvelée, analyse les fondements de ce succès et reconstitue le système d’évaluation de la peinture dans les différents milieux – amateurs, artistes, marchands – qui ont acquis des tableaux de Watteau et ont contribué à sa vogue. Ce faisant, l’étude de la réception de Watteau par ses contemporains conduit tout aussi bien à s’interroger sur les processus qui ont mené à une toute autre lecture chez les historiens ultérieurs et sur les modes d’approche prisés de nos jours.